鲁迅先生曾经警示:“真正的恐怖不是鬼神,而是人心的贪婪和恐慌。”正是这种人性的弱点,在1929年的经济大萧条中被无情放大,让无数美国家庭从富足跌入了绝望的深渊。

ENTER TITLE

初中政治经济学课本告诉我们“经济危机”是生产过剩的危机,是资本主义生产的无计划性造成的。当时的少年对美国用推土机碾压西红柿、把牛奶到河里真是义愤填膺!这种看法在改革开放44年的今天显然已经过时,那么究竟是什么原因导致了“The Great Depression”, 这些原因现在还存在吗?下一次危机能否再次冲击我们这个矛盾重重、险情四伏的世界呢?

一、发生

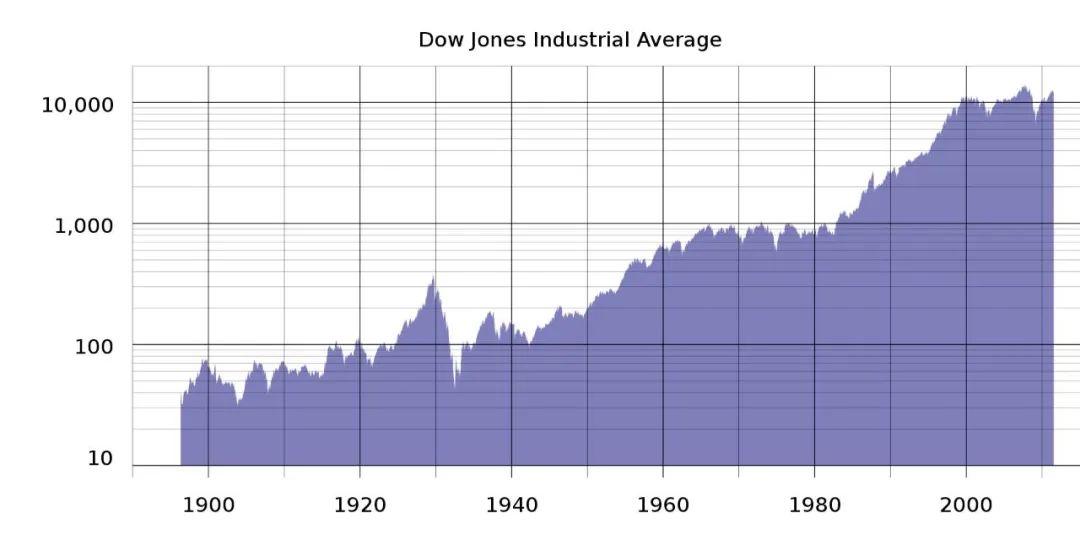

这是美国证券史上最黑暗的三天,是美国历史上影响最大、危害最深的经济事件,影响波及西方国家乃至整个世界。此后,美国和全球进入了长达10年的经济大萧条时期。这次史上最严重的萧条实际上重创了世界25年之久。

二、导火索

导火索有二:经济长期增长后的股市高位、危机爆发后政府干预力度不够

1920年是美国一片繁荣的时代,roaring 20’s, 财富和机会似乎向刚在第一次世界大战中获胜的美国人敞开了自己吝啬的大门。整个社会对新技术和新生活方式趋之若鹜,“炫耀性消费”成为时代潮流。胡佛总统也认为,“我们正在取得对贫困战争决定性的前夜,贫民窟将从美国消失”。

矿业工程师出身的Hoover害怕过多的政府干预会剥夺企业的个性与独立,而在他眼中这两个要素正是美国价值的核心。为抑制大萧条所导致的经济剧烈下滑,胡佛做出了多种尝试,并非散手不管,但都收效甚微。当萧条初期经济形势急速恶化的时候,胡佛拒绝了通过立法给予援助—他相信这会使民众变得依赖联邦政府。胡佛所采取的方法是与商界合作制订了许多基于志愿原则的对策,鼓励州和地方政府做出反应,以及加速联邦工程建设。直到他的任期快结束时,胡佛才开始支持一系列的立法解决方案。

胡佛的增税和干预市场等措施使得自由主义者批评他领导下的美国是中央集权经济体制。富兰克林·罗斯福指责共和党政府开支和征税过多、增加国家债务、提升关税、增设贸易壁垒以及在政府救济上花太多的钱。他还攻击胡佛“鲁莽和过分的”开销,批评其“尽快将控制集中在华盛顿”的想法,称胡佛领导的是“任何历史上的和平时期当中最能花钱的一个政府”。罗斯福的竞选伙伴约翰·南斯·加纳干脆指责共和党是在“引领美国走向社会主义路线”。

但是,就联邦政府的干预力度而言,胡佛的政府干预政策比之后罗斯福新政的措施相形见绌,以至于罗斯福智囊团成员雷克斯福德·特格韦尔后来评价 “实际上整个新政就是胡佛所开启之政策的外延”。

三、直接原因

其直接原因:追逐暴利的贪婪的金融投资活动盛行。

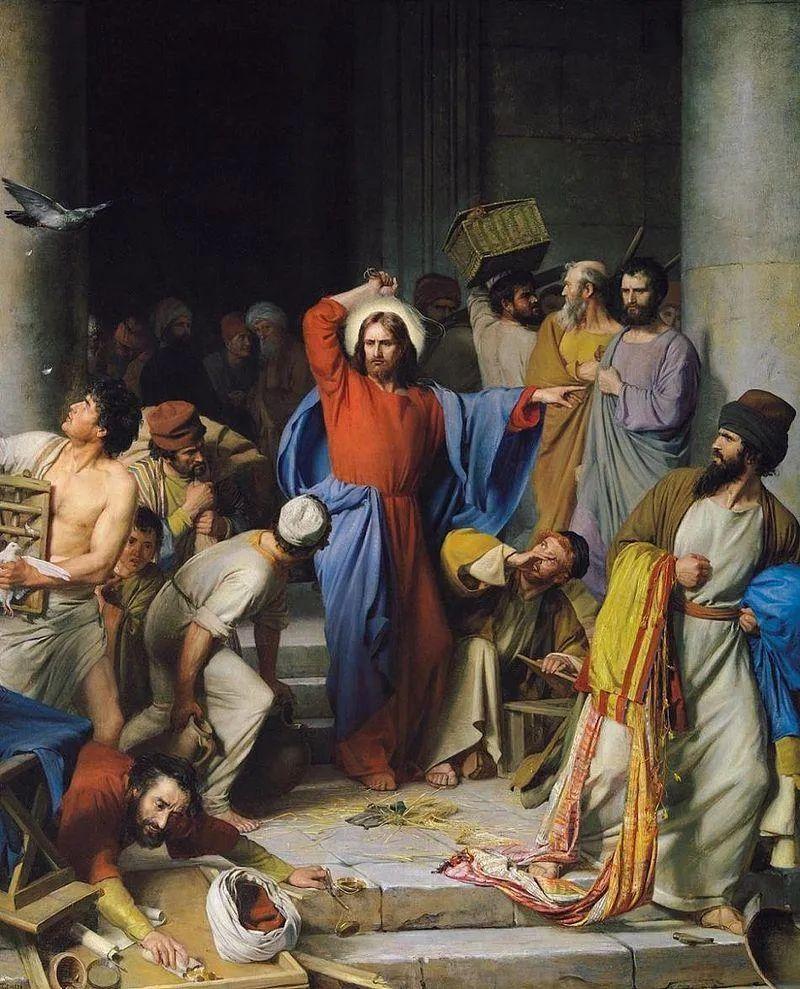

在March 4, 1933罗斯福提出“We have nothing to fear but fear itself” 著名的就职演说中, 他无情地抨击了金融资本(money exchangers):

耶稣在神庙驱逐money exchangers

罗斯福新政表面上是凯恩斯经济学的胜利,实质上是人类意识到金融的丑陋后对实业的回归!是高尚道德对贪婪天性的取代!罗斯福才是“占领华尔街运动”的鼻祖!在任何市场经济中,需求都是社会发展的第一动力,金融产生不了社会需求,只有实业可以。

可惜美国上层一直屈服于金融资本,2008年,又因金融活动猖獗使美国经历了大萧条以来最严重的危机:金融危机。一个健康的社会应该像耶稣驱逐money exchanger一样把金融家和金融工作者从高尚的高薪的职业名单中剔除掉!

四、根本原因

Great Depression的根本原因在于工资落后于不断上升的生产率或者说是贫富两级分化(Disparities in wealth and income),进而导致社会总需求不足。

从1920年到1929年,工人每小时的工资只上升了2%,而工厂中工人的生产率却猛增了55%。20年代,人民群众的收入有所增长,而上层阶层的收入水平提高得更快。财富过多地向富人聚集,不幸的是社会总需求的绝大部分是平民百姓创造的。1929年,美国消费者购买了国民生产总值的72%,工商业者投资消费了18%,美国各联邦、州和地方政府使用了略少于10%,其余的用于出口。

因为社会需求不足,富人新增的财富一般不会用于扩大再生产,大多转为金融投资,这为金融活动猖獗创造了条件。

五、下一次危机何时到来?

理解了1929年大萧条的原因,就不难分析未来的危机现在会不会爆发,以及什么时候爆发。

最根本的,是我们的居民消费需求不足。美国消费站GDP的比重在85%左右,我们则不到50%。近年百姓收入提高有限,而且积蓄大多压在房子上面,再加之孩子教育、养老的压力及疫情的不确定性,导致广大群众不敢消费。

而财富增加大的富人都不愿意继续进行实业投资,财富都放在金融领域,现在7%的无风险投资收益率还是容易做到的,这远比干实业收益率高风险少。

1920年代的美国,经济看似一片繁荣,城市扩张迅速,工作机会似乎无处不在,银行们也乐于放贷,仿佛繁荣的日子将永无止境,街头的早点摊老板一个月能赚XX美元!

但是,这样的景象并不长,1929年的股市突然崩溃,像被抽空了气的气球,瞬间萎靡不振。商店一个接一个地关门,工厂也因资金链断裂而停工。一夜之间,曾经热闹非凡的街道变得门可罗雀。

“昨天还在想买辆新车,今天连早饭都成问题。”一位失业的工人边在公园的长椅上打盹边无奈地说。街上本来热闹的早点摊,现在顾客寥寥无几,连摊主自己都愁眉苦脸。

失业意味着没有收入,而银行的债务催收却一刻也没停。许多人不得不将手中的财产一件件卖掉,以应对迫在眉睫的债务。然而,市场上充斥着大量的二手商品,房价和车价一落千丈,却依旧无人问津。

“连面包都成了奢侈品。”一位曾经的家庭主妇,在街角翻找食物时泪眼婆娑地说。她的丈夫曾是一位有望的银行职员,现在只能在街头卖艺勉强维生。

更加凄凉的是那些失去房子的家庭,他们流离失所,拖家带口在寒风中四处游荡,希望能找到哪怕是最低微的工作。但在经济萧条的阴影下,即使是最简单的劳动也变得难以觅得。

社会出现的十一个现象

1)普通人大量失业,失业是大萧条的显著特征,1931年美国失业率高达25%。

(2)生产过剩,消费不足,穷人消费不起,中产不敢消费,经济螺旋下降。

(3)股市崩溃,债市崩溃,利率上涨,工厂倒闭,或者削减工人工资。

(4)房东大量驱逐没钱缴纳房租的房客,年轻人大量流落街头,或者投靠父母。

(5)回归大家庭,年轻人和青年夫妻投靠父母,岳父母,挤在不大的房子里生活。

(6)女性大量失业,失足妇女数量增加。

(7)生育率下降,都不想生孩子。

(8)男性不再注重外表,胡子拉碴,在家庭的女性,以及保住工作的女性,不再追求时尚,回归传统审美,更保守,这体现在更长的裙子,更女性化的装扮。

(9).群众减少社交,人们大多用纸牌,棋类,低价的电影消磨时光,更多时间与家人在一起。

(10)逆向城市化出现,回归农村,更精细的种地,获得粮食。

(11)精神匮乏,精神病人大增,宗教盛行,神棍和邪教层出不穷。

这些过往经历给了我们什么样的启示呢?

· 警惕一夜暴富、远离杠杆

· 企业要赚与价值匹配的钱,绝不能靠压榨

· 真正的长期利益是有关所有人的利益

· 平衡方可持久

· 经济体之间,要修桥而不要筑墙

基辛格在他的名著《大外交》中讲到一个重要规律:世界每隔百年会出现一个新的全球大国。大萧条后世界经济重心由欧洲转向美洲,美国在世界经济中发挥主导作用,美元占据支配地位,联合国、国际货币基金组织和世界银行产生,世界经济格局发生重大变化。而21世纪的这次危机之后,全球发展的重心向亚太地区转移。这个判断可能再次被历史证实。

历史给我们最大的教训就是:人类的经济,就像一颗巨大的心脏。每一次心脏的跳动,都是财富不断集中的过程;而心脏的收缩,是每一次财富集中到极致,带来的被动再平衡的过程。历史就在心脏的跳动和收缩之间,滚滚向前。

© 版权声明

本页内容所含的文字、图片和音视频均转载自网络,转载的目的在于网络分享传递更多信息,并不代表本站赞同文章的观点和对文章的真实性负责。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。做为非盈利性个人网站,站长没能力也没权力承担任何经济及法律责任。如若本站的文章侵犯了你的相关权益,请联系站长删除或修正。

相关文章

暂无评论...